2025/11/11にYoutubeで公開された動画を翻訳しました。

こんにちは。

ここは Brudne Brzmienie──ポーランドのインターネットの片隅で、ギターやアンプ、音楽について語る場所。

僕はアーサー。ホストだ。

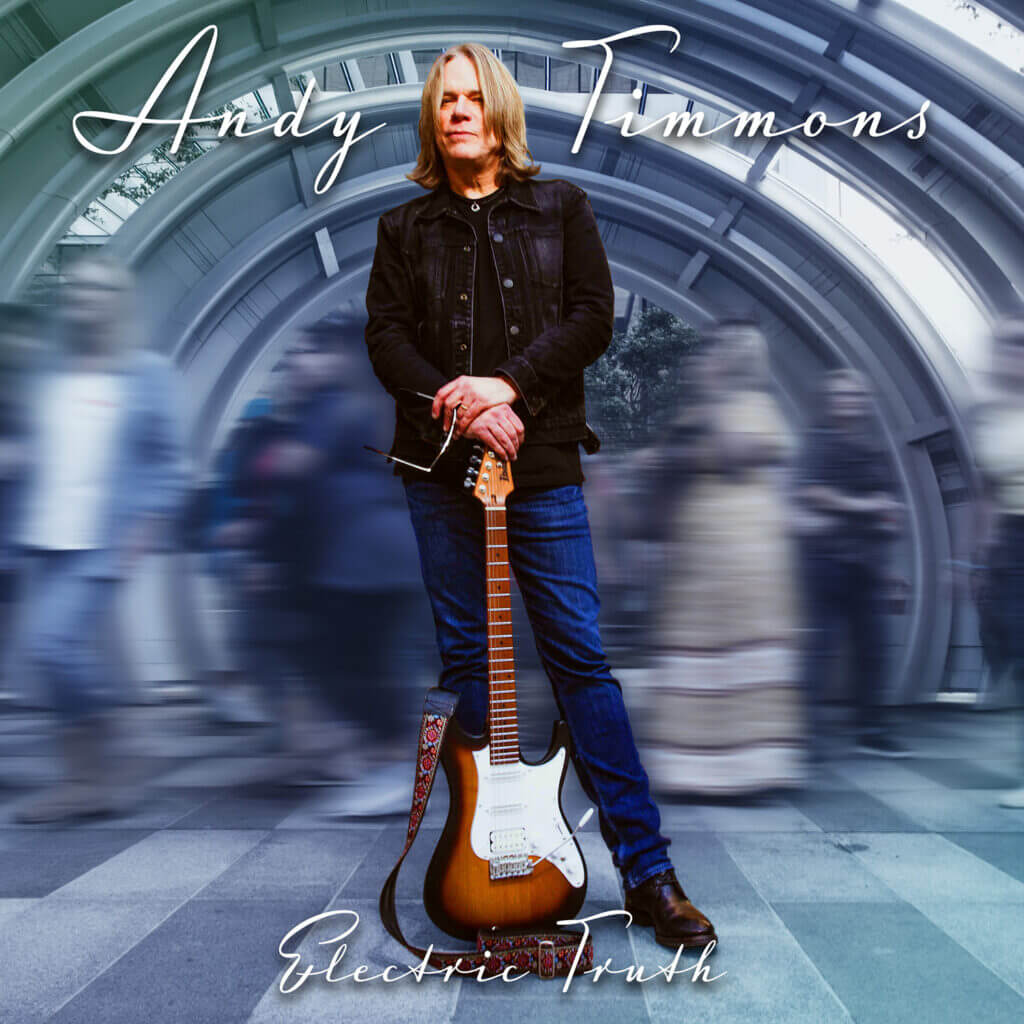

そして今日は、ワルシャワでツアー中だった アンディ・ティモンズにインタビューした映像を観てもらう。

ハーモニクスの話から、ギターの弾き方、

さらには、アンディ本人がキャリアを振り返って、若い頃の自分が今の成功を想像できていたのか──というところまで話は広がる。

まず最初に、アンディ・ティモンズが快く応じてくれたことに心から感謝したい。

本当に楽しくて、その後メールでもやり取りした。最高だった。

今回この機会を設けてくれた Ibanez Polska と Ibanez Germany にも感謝する。

イガ、オリバー、ダン、マテウシュ、そして関わってくれた全ての人たちにありがとう。

インタビューは約40分。

コーヒーでも淹れて、スナックでも用意して、

奥さんやパートナー、犬、子供でも連れてきてくれたらいい。

今日はミュージシャンであることの本質的な話──つまり、何でもありだ。

…それで、そのナット(ギターの部品)の話なんだけど。

そう、実はネックの下に シム(薄い板) が入っていたんだ。

それを自分は知らなかった。

それを取り除いてもらったら、ギターの鳴りが大きくなった。

共鳴が良くなって、よりしっかり振動するようになった。

つまり、ネックとボディの接触がちゃんと確保されたんだ。

だから、それまでの「ちょっとした応急処置」が、

結果的にギター本来の響きを殺してしまっていた、ってことになる。

調整してもらったあと、ギターは完璧になった。

「じゃあ改造用にこのギターを選ぶの?

新しい改造を試したいとき、まずこのギターで試すの?」

いや、そういうわけじゃない。

でも、僕のシグネチャーモデルは、このギターが基になっている部分が多いんだ。

僕は 1991年から Ibanez と一緒に仕事をしている。

まだ Danger Danger にいた頃で、彼らが「あなたの理想のギターを作りたい」と言ってくれた。

正直に言うと、当時の僕はよく分かってなかった。

ただ、良いギターを持てたらそれでいい、くらいだった。

当時は Ibanez が USA Custom とか RG とかを作っていた時代で、

1991年に素晴らしいカスタムRGを作ってもらった。

黒くて、紫色のハムバッカーが2つついていて、フロイドローズ仕様。

だけど、フロイドローズは重く感じてしまって、

だんだんイライラしてきたんだ。

もっとヴィンテージ的な感触が好きだった。

そこで、パーツギターに使われていたネックを取り出したんだ。

未塗装の、ストラトっぽい形のネックだった。

僕は80年代の初めに フェンダーのスクワイヤ を使っていた。

マイアミでカバーバンドに入っていた頃の話だ。

そのネックの形状が、まるで “家” に戻ってきたような感覚だった。

とにかく落ち着けた。

それで、「この感じでギターを作りたい」と伝えた。

外観は エリック・ジョンソンの54年ストラト っぽくしてほしい、ともリクエストした。

そのとき、偶然だけどとてもラッキーなことがあった。

「使ったことないと思うけど、Wilkinson のブリッジを試してみて」

と言われて、いくつかピックアップも渡された。

そして、Ibanez と非常に密に関わっていたこともあって、

そのギターは 本当にうまくまとまった。

そのギターは 31年前 に作られたものだけど、

僕は今でもそのギターが大好きだ。

その31年前に作られたギターが、本当にうまくハマった。

そしてそのギターを僕は今もずっと愛している。

2000年代の初め、Ibanez と協力して AT300 を発売した。

アンティーク・ヴァイオリン・バーストの仕上げで、

ボディはマホガニー、指板はローズウッドだった。

AT300 は、とても力強くて、ロック寄りの「攻めた」ギターだった。

その後、AZ というシリーズが出た。

ローステッドメイプルのネックで、よりモダンなアプローチ。

そして、今回の新しいモデルは、

元のギターと AT300 と AZ の “中間” に位置するギターなんだ。

マホガニーボディ

ローズウッド指板

ピックアップはピックガードにマウント

これが大きなポイントで、

元のAT300はピックアップがボディに直接マウントされていた。

しかし今回は ピックガードにマウント することで、

高音域が少し開けて、空気感が増すんだ。

マホガニーとローズウッドが持つ太さとコクはそのままに、

ピックガードマウントでトップエンドが“呼吸する”ような音になる。

僕はそのギターが本当に気に入っていて、

新しいアルバム 『Recovery』 のレコーディングで多用した。

タイトル曲「Recovery」

「Between Brothers」

「Love Is Greater Than Hate」

こうした曲で弾いている。

激しめのロック曲でも使用した。

そして、アルバム 『Resolution』 を作ったとき──

あれが僕の演奏人生の中で、

自分が最も成長していった時期だった。

あのレコードでは、オーバーダブ(後から重ね録り)を一切しなかった。

そのときはそのアプローチが正しいと思えた。

マイナー6の形や、そのコードでの動きについての質問なんだけど──

あなたの演奏には “歌っている” ようなニュアンスがある。

そう、まさにその通りだ。

インストゥルメンタルギタリストとして長く活動していると、

「自分はギターで歌っているのだ」 と気づく瞬間がある。

僕が意識しているのは、

メロディを、ボーカリストが歌うように表現すること。

もちろん、それを常に完全に意識しているわけじゃないけど、

僕が最も大切にしているのはメロディだ。

「曲に最適なギターや音色を選ぶ基準は何?」

とよく聞かれる。

それは 本能 と 耳 だ。

長年弾いてきて蓄積されたサウンドの経験があり、

何がもっとも“曲に語らせる”のかが分かる。

時にはヴィンテージのシングルコイルが必要なことがある。

だから最近は、そういうモデルにも取り組んでいる。

でも、普段使うのは主にこの3本:

さっき話した 31 年の付き合いのギター

AT300

AZ(新しいモデル)

どれを選ぶかは、だいたい分かっている。

曲を作り始めた時点で、その曲に合うギターが浮かんでいることが多い。

多くの場合、その曲を書いたギターが最適になる。

でも録音するときには、いつも自問するんだ:

「この曲をより良くするのは何だろう?」

音色かもしれない

弾き心地かもしれない

あるいはその曲が求めている何かかもしれない

たいていは、そうした要素が全部重なって決まる。

視覚から学べることは多いよね。

今は YouTube も教材もあるし、すぐに誰かのプレイを見られる。

でも、僕にとって重要なのは 耳で学んだ経験の蓄積 だ。

長い時間をかけて、

心に “保存されている” 音、フレーズ、メロディ──

それらが演奏にも作曲にも即興にも影響する。

僕はいつもその基準に届こうとしている。

届くことはないかもしれないけど、

そこに向かって努力し続けることが美しいんだ。

僕が本当に影響を受けたのは、

インフレクション(ニュアンス)、ダイナミクス、そして完全なコントロールを持った演奏だ。

ラリー・カールトンのエレクトリックギターでの仕事──

特に彼の最初のソロアルバムは、

僕にとてつもない影響を与えた。

(彼の演奏には)

感情をコントロールしながらも完全に自由

という状態がある。

楽器に何時間も触れることに、代わりなんて存在しない。

YouTube やフォーラムを見て情報を集めるのはいい。

でも、それだけではダメだ。

手を使って、弾かなきゃ意味がない。

僕はインタビュー動画を観ながらギター弾いたりする。

でも本当に重要なのは、弾く時間なんだ。

トーンを追い求めるのは確かに楽しい。

でも実際には、演奏すればするほどトーンは生まれる。

そのためには時間が必要だし、努力も必要だ。

デヴィッド・ギルモアがどんなアンプでもギルモアの音になるように、

トーンは “手” から生まれる。

だけど、機材が助けになることもある。

それは事実だよ。

僕は 15年間、オリビア・ニュートン=ジョンとツアーをした。

オーケストラとのライブもあって、

そのときはステージにアンプを置くことができなかった。

その頃はまだモデリング技術が今ほどよくなかった。

僕は Pod Pro を使っていた。

インイヤーモニターも使っていたけど、

手が痛くなってしまった。

慣れない環境でプレイするのは、

体に負担が来るんだ。

今でも僕は ツインアンプ を使う。

モデリングアンプはすごく進化したと思う。

でも、僕は自分が弾くギグには

いつも同じ2台のアンプを持っていく。

大きいペダルボードもね(笑)

どんな規模のショーでも関係ない。

50人の前でも、5,000人の前でも、

その夜が人生で最も重要なショーになる。

客の数は重要じゃない。

自分をがっかりさせたくないし、

見に来てくれた人をがっかりさせたくない。

そして、

人としてどう行動するかが、すべてに繋がっている。

演奏も、仕事も、人との関わりも。

全ては 自分のあり方 で決まる。

君の話してくれたエピソード──

「19歳の頃、アンディ・ティモンズの音が欲しくて Mesa Lonestar を買った」っていう話──

ああいうのは本当にあるあるだよ。

でも多くの場合、そうやって機材を手に入れても…

同じ音にはならない。

若い頃って、

「同じアンプを買えば、同じ音がするはずだ」

って考えがちなんだ。

でも実際には違う。

音は、手から生まれる。

もちろん、アンプや機材は重要だよ。

でも、それだけが全てではない。

20代の頃の僕も、そういう勘違いをしていた。

有名なギタリストが使っているアンプを買えば、

その音になると思っていた。

でも結局は、

ギターに時間を費やした量が音になる。

「曲に奉仕する(serve the song)」

これについて話すなら…

オリビア・ニュートン=ジョンのバンドは、

僕にとって最高の学校だった。

彼女の音楽は

ポップ

カントリー

ジャズ

いろんな要素が入っている。

だから僕は “普段の自分” を抑える必要があった。

バンドのリーダーとして、

メンバーにこう言った。

「レコードを聴いて、同じようにプレイしてくれ。

チャート(譜面)じゃない。

耳で覚えてくれ。」

譜面を渡すのではなく、

耳でコピーすることを求めた。

ライブでは自由にできる部分もある。

でも、基本は “曲に仕えること” が最優先。

サイモン・フィリップス(ドラム)と演奏するときは

また状況が違う。

彼のバンドはよりフュージョン寄りで、

音楽そのものが複雑だ。

そこでの僕の役割は

「ギターを魅せること」ではなく

『音楽に貢献すること』

なんだ。

でも、自分自身の音楽になると話が変わる。

自分の音楽になると、

そこには欲望がある。

「どんな音を聞きたい?」

「何を伝えたい?」

ギターもアンプもエフェクターも、

過去の経験、出会った音、影響を受けた人、

すべてが判断材料になる。

gain(歪み)を下げると、

その瞬間に自分がどんな演奏をしているかが、本当にそのまま聞こえる。

僕らはすでに『Resolution』の基本トラックを録り終えていて、

トリオでライブ形式で演奏していた。

そのうちの一部はそのまま使う予定だったし、

ソロは即興で弾くこともあった。

その頃には、いわゆる “インストゥルメンタル・ギターのやり方” に

少し疲れてしまっていたんだ。

つまり、リズムギターを弾いて、もう一度同じものをダブルで重ねて、

時々キーボードを足して、メロディーを弾き、ハモりを重ねたり、ダブルで録ったり……

そういう作業の流れのこと。

そんな状態の僕に、スティーヴ・ヴァイが言ったんだ。

「ギター1本だけでやるのはどう?」って。

それでプレイバックを聴いて、

自分が即興で弾いたものに満足できていないことに気づいた。

「これじゃない」と感じたんだ。

もっと成長したいのに、

その演奏は自分が目指しているものに届いていなかった。

そこで思った。

――“もしギター1本だけで、アルバム全体を作れたらどうだろう?”

オーバーダビングなしで。

もちろん、めちゃくちゃ大変だった。

そのためには、弾き方自体を再構築する必要があったから。

もっとハーモニーを埋めないといけなかった。

だから、例えばこの曲みたいに……

(※ギターを示す)

「鳥肌が立った」って本気で言ってたよね?

いや、冗談じゃなくて本当に。

(寒いんじゃなくて?)

いや、寒いからじゃなくて。

そう、これはジャズの経験から来てる。

フラット5(♭5)って何?

……そう、それそれ。

普通、コードメロディを弾くときは、

メロディの下にコード(和音)を支える形で置くんだ。

でも、この転回形(インヴァージョン)を使うときもある。

ジュリアン・ラージの演奏にあるようなものだよ。

あのコードの動き、滑らかさ……

ああいう感覚に触れられるようになりたいと思ったんだ。

僕が考えていたのは、

「ギター1本で、コードとメロディを同時に歌わせたい」

ということ。

自分のギタープレイを “再構築” する作業だった。

それで、レコーディング中のある日、曲を書いていて、

ピアノでハーモニーを確認したあと、ギターでコードを押さえて──

「おっ、これいけるかもしれない」って感じた。

その瞬間、頭の中で新しい扉が開いたんだ。

曲を書き終えたら、

次は録音ブースの中に入って、メロディを弾く。

でも、弾けば弾くほど、

「もっと良くできるはずだ」

という気持ちが湧いてくる。

結局、3日間、同じ1曲に向き合った。

「何ができるかじゃない。

自分が 何を伝えたいか だ。」

と自分に言い聞かせながら。

このアルバムでは、

“よくできたギターソロ” を追い求めるのをやめた。

代わりに、

「曲にとって必要な音だけを残す」

という考え方に徹した。

“ギターのための曲” じゃなく、

“曲のためのギター” にしたかった。

あるとき、録音のプレイバックを聴きながら、

こう思ったんだ。

「これが正しい。これが僕の音楽だ。」

アレンジはシンプル。

だけど、心が入っている。

曲が終わったとき、

僕は泣いていた。

その時、悟ったんだ。

「難しいことをするより、

本当の感情を弾くほうが、ずっと難しい。」

自分の “声(voice)” を見つけようとしている若いギタリストたちに言いたいのは、

「シンプルさは、ゴールなんだ」

ということ。

若い頃は、

できるだけ速く弾こうとしたり、

テクニックを見せつけたくなったりする。

でも本当は違う。

最も難しいのは、“少ない音で感情を伝えること”。

ギターの世界には、

「こう弾くべきだ」「こうやるのが正解だ」

というルールがたくさんあるように感じるかもしれない。

でも、僕はそう思わない。

「音楽は自由なんだ。」

結局のところ、音楽は

あなた自身

あなたの経験

あなたの人生

それらすべての現れだから。

だから、

「自分が感じるものを表現すればいい」

それが“あなたの音”になる。

僕が若い頃──

ルームメイトとアパートで暮らしていて、

彼がある日、僕の演奏を聴いて言ったんだ。

「お前のギターって、“泣いてるように聞こえる” んだ。」

その言葉は今でも忘れない。

もしギターが “歌っている” なら、

それは あなたが歌っている ということなんだ。

ソロを弾くとき、僕はこう思っている。

「どんな音を出したい?

どんな気持ちで弾いている?」

誰かの真似じゃなくて、

その音を自分の中から引き出す。

たくさんの情報や機材やテクニックに囲まれていると、

迷うことがあるかもしれない。

でも最後に僕が言いたいのは、これだ。

「ギターは、あなたの心を伝える道具。」

テクニックではない。

スピードでもない。

機材でもない。

あなた自身だ。

「ギターが上手くなりたい」と願うだけでは、

実際には何も変わらない。

「やるしかない。」

毎日少しずつでも触ること。

1日10分でもいい。

その積み重ねが、必ず音に現れる。

練習していると、自分が成長していないように感じる日もある。

そんなときは、鏡を見ればいい。

鏡の中のあなたが、ギターを持って座っている。

もうそれだけで勝っているんだ。

他の誰かと自分を比較する必要はない。

比べていいのは、昨日の自分だけ。

ギターが僕を幸せにしたのではなく、

ギターを通して人と繋がれたことが、僕の人生を幸せにした。

演奏すること、音楽をつくること、

人と音を共有すること。

ギターがなかったら、

僕は今ここにいない。

もし 12 歳の僕に、

「お前は将来、世界中で演奏して、

自分の音楽を作って、人の心を動かす仕事をするんだぞ」

と言ったら、

きっとこう返すだろう。

「まさか、そんなことあるわけない。」

でも、現実になった。

それは 運と努力と、音楽を愛した時間の結果 だ。

音楽は、僕にすべてをくれた。

だから僕は、

音楽に対して誠実でありたい。

真摯に向き合い、

謙虚であり続ける。

常に、こう問い続ける。

「いま、自分は曲に奉仕しているか?」

最後に伝えたい言葉がある。

「ギターは、あなたの人生の声になる。」

人と比べる必要なんてない。

必要なのは、あなたが感じること。

シンプルでいい。

本物であれ。

翻訳は以上です。

🎸 アンディ・ティモンズが語っていた「本質的なポイント」まとめ

✅ 1. トーン(音)は手から生まれる

機材より、弾く人の “手” と “感情” が音になる。

どんなアンプでも、ギルモアはギルモアの音になる。

機材よりも「弾いた時間」が最終的に音として現れる。

✅ 2. シンプルさこそ最終地点

シンプルに弾くことが一番難しい。

若い頃はテクニックや速弾きに走りがち。

少ない音で感情を伝えることが最も難しく、最も価値がある。

✅ 3. メロディが最優先

「ギターで歌う」ことを意識している。

自分の演奏は「ギターで歌っている感覚」。

ギタリストではなく「ボーカリストのようにメロディを扱う」。

ルームメイトに「お前のギターは泣いているようだ」と言われた経験。

✅ 4. 曲に奉仕する(Serve the song)

ギター中心ではなく、曲が主役。

オリビア・ニュートン=ジョンのバンドで学んだ姿勢。

“ギターを目立たせること” ではなく、音楽に貢献することを優先。

✅ 5. 練習は継続が全て

「上手くなりたい」だけでは変わらない。やるしかない。

1日10分でも触るだけで違う。

比較すべきは昨日の自分だけ。

✅ 6. 自分の声(voice)を見つける

他人の真似ではなく「自分の感情を表現する」。

ギターは、あなたの人生・経験・心を映す鏡。

だからこそ、自分が感じるものを弾けばいい。

✅ 7. 人生観と音楽

ギターは音楽を通して人と繋がるためのもの。

世界中で弾くようになるなんて、12歳の自分は信じなかった。

ギターが人生を豊かにしてくれたのは、人とのつながりのおかげ。

コメント