2025年5月19日に、スペインのギターメディアサイト「X Level」に投稿されたアンディへのインタビューを翻訳しました。

「ギタリストの背後にある魂」:アンディ・ティモンズ、マルセロ・ロアシオと語る『ROCK TALK』第14回

https://xlevelmedia.com/?s=andy+timmons

今回の ROCK TALK では、マルセロ・ロアシオが特別ゲストを迎えます。

そのゲストとは、ロック・インストゥルメンタル界で唯一無二の存在として崇拝されるギタリスト、アンディ・ティモンズ。

90年代、バンド Danger Danger での活動を経て、ソロアーティストとしても高く評価されてきたアンディ。

彼は単なる技巧派ギタリストではありません。テクニックと感性、そして unmistakable(紛れもない)独自の音を融合させるアーティストです。

この独占インタビューでアンディは、自身の成長について語ります。

ソロ活動に重点を置いていた以前とは異なり、最近では バンドとしての表現やダイナミクスをより大切にするようになった といいます。

さらに彼は、楽器への深い愛着や、エンジニアとともに独自のエフェクトを開発し、自分だけのサウンドを追い求めてきたプロセスについても明かします。

その独特のトーンこそ、多くのギタリストからリスペクトされる理由です。

そして、アルゼンチンへの愛情、ラテンアメリカのファンとのつながり、変化し続ける世界の中で彼がどう音楽を捉えているのかを語ってくれます。

もし見逃してしまっていてもご安心ください。

配信では公開されなかった未公開インタビュー10分を追加した完全版 をお届けします。

※※ここから動画の翻訳※※

マルセロ(00:27)

「調子はどう?」

アンディ(00:30)

「— 元気だよ。ツアーでの疲れも取れたところだ。イタリアを回って、そのあと東南アジア、中国、日本、タイ…タイにも行ったよ。いろんな場所に行った。

でもやっぱり家に帰るのはいいね。」

マルセロ

「あなたのアルバムを聴きました… 回復(Recovery)したこと、おめでとうと言わなきゃ。」

「ありがとう。曲については… 前のアルバムよりロックよりだよね?」

アンディ

「そう。もっとエネルギーを感じる。」

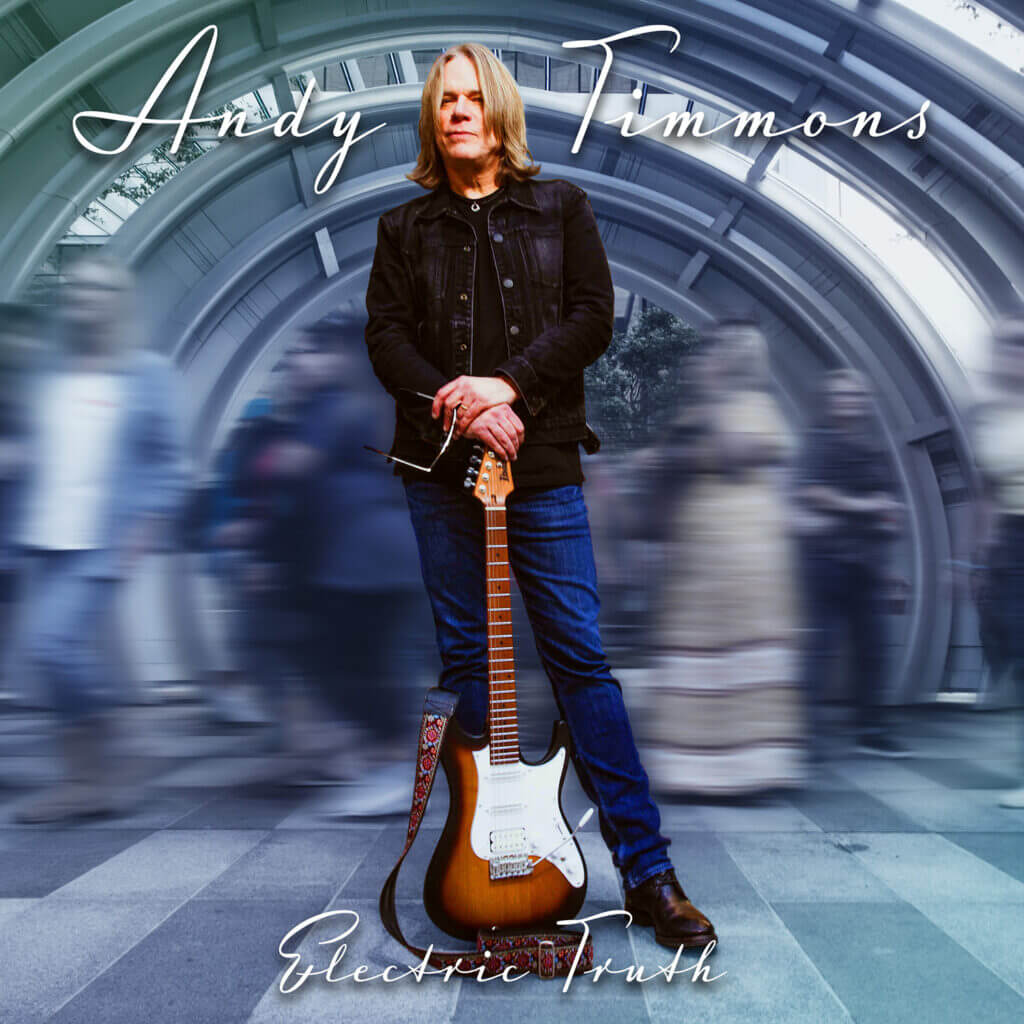

「うん、意識的でもあり、無意識的でもあった。前のアルバム “Electric Truth” も Josh Smith と一緒に作ったんだけど、あれは Josh の世界に少し入ってみた感じだった。

彼のブルースや R&B、ジャズっぽいアプローチが好きでね。

僕の演奏にもそういう部分はあるから、彼と組むことで自分の中のその要素が引き出されると思った。実際いい形で引き出せたと思う。」

アンディ

「今回のアルバムでは、もっと自然な自分のスタイルで臨もうと考えていた。でも Josh の持っているアレンジの感性や、彼が選ぶミュージシャンの力も借りたかった。

前回と同じメンバーで、

・Lamar Carter(ドラム)

・Travis Carlton(ベース)

・Darren Johnson(キーボード)

彼らはとても多才で、僕が作ったデモの方向性を理解してくれた。」

アンディ

「あなたの言う通り、今回はエネルギーとロックンロールの要素が強い。特に “Between Brothers” なんて、最初は収録を迷ったぐらい。“ちょっと派手すぎるかな?”って。

でも、アルバムには光と影の両方が必要なんだ。

そうすることで、より繊細でダイナミックな曲が映えるから。」

マルセロ(03:24)

「なるほど。例えばこういう曲とか…」

アンディ(03:26)

「(曲の)タイトルは何だっけ? タイトルは… 真ん中にある小さな記号があって、それは数学記号で “greater than(より大きい)” を意味するんだ。もし反対向きだったら “愛 < 憎しみ(愛は憎しみより小さい)” になるけど、向きがこちらだから “愛は憎しみより大きい” と読むのが意図なんだよ。ちょっと洒落てみたかったんだ。」

マルセロ

「メロディや曲のムードが、最初は“愛”で、その後“憎しみ”を表している気がするんです。歌詞も同じ曲の中で違う言葉が出てくるし。」

アンディ

「別のインタビューで誰かに指摘されて自分でも『確かに』と思ったんだけど、そのレビューの人は、ほとんどの曲に“光と闇(明るさと暗さ)”が同居しているって言ってたんだ。それは “recovery(回復)” というテーマと関係がある。回復っていうのは、何かが良い状態でない、直す必要がある、あるいは本来の自然な状態に戻すことを意味するからね。

どの曲にも葛藤があって、そこに救済(救い)や楽観が含まれている。個人的にも社会的にも、“どんな暗闇を経験していても希望があって、良いものが勝つ” と信じる楽観が必要だと思っている。今は世界に暗い出来事が多くて、以前よりそれが煽られているように見えるところもあるけど、僕はそれに屈したくない。恐れたくないし、憎しみで心を満たしたくない。愛と楽観で満たしたい。

ただ現実を認めることも必要で、存在する“闇”を見て認識して、自分の小さな世界で良くしようとして、それを他の人にも広げていきたいと思っているんだ。」

マルセロ(06:51)

「今回のレコードでは、プレイヤー(演奏者)を意識して曲を書いたんですか?」

アンディ(06:55)

「まったくないよ。正直に言うと、作曲の時に“この曲は誰に弾かせたい”なんてことは考えない。曲自体のことだけだ。多くの曲は、Andy Timmons バンドの曲になったとしても違和感ないものなんだよ。でも Josh とまた一緒にやることが有益だと思ったのは、彼が選ぶプレイヤーたちが曲を良くしてくれると考えたから。

僕はかなり具体的なデモを持ってスタジオに入ることが多い。プログラミングしたり、自分でほとんどの楽器を弾いたりして、曲の方向性はしっかり持っている。彼らはそれを素晴らしく具現化してくれた。」

アンディ

「作曲は曲ごとに違うプロセスだ。瞬間的にできるものもあれば、長くかかるものもある。感情や伝えたいことが出てきて曲ができることが多いし、必ずしも最初から“誰が弾くか”を想定して作るわけじゃない。だから“曲のために”作る、というのが正しいかな。」

マルセロ(06:51→)

「なぜデモを持ってきたとか…(録音で)」

アンディ(06:55)

「録音セッションにデモを持ってくることについてだね。曲を作るときはメロディから入ることもあれば、コード進行から入ることもある。両方同時に見つかる場合もある。例えば “Resolution” のあと、自分の曲を違うやり方で演奏する方法を模索してきた。コードとメロディを同時に書くのは好きだよ。」

アンディ(07:51)

「“Recovery” のような曲ではメロディが先にあって、そこにコードを見つけたというケースかもしれない。ただし決まった方法はない。練習中や即興で何かが閃いて、“あ、これいい” と録音しておかないと忘れるから、声メモが千以上あるんだ。」

アンディ

「ツアー中もたくさん曲を書いていて、バンドに持ち込める曲はたくさんある。今回はバンド全体を巻き込もうと思った。特にドラマーの Rob Absherian のプレイは独自のものがある。前に一緒にやっていた Mitch Marine は独特でワールドミュージックの影響があるドラマーだったが、Rob には Rob の色がある。

作曲するときに“もし Mitch が叩いたらこうだろうな”と思うこともあるけど、今回は Rob の自然なグルーヴを聞いてそれを出発点にしたいと思った。毎日ジャムで“今日のグルーヴは何だ、Rob?”って感じで始めて、そこからインスピレーションが湧くことが多かった。Mike (おそらくベーシスト)ともいい掛け合いができて、今はバンドとして書いた方が強い曲がいくつかあると感じている。

次の Andy Timmons Band のレコードは、よりバンドの色が強い作品になると思う。僕が全てアイデアを持ち込むのではなく、皆が自然に自分のことを出して作るレコードにしたい。これから録音を始める準備をしていて、だいたい一ヶ月ほどでスタートする予定だよ。」

マルセロ(10:26)

「前に言ってたことを聞きたかったんですけど…(次は何をやりたいか)」

アンディ(10:31)

「バンドでやるというのはずっとある話だよ。録音は何度か中断と再開があったけど、やる気になった時にうまく進む。いまいくつか曲はできていて次のレコードに入れられる。でも“Resolution” のときもベーシックトラックは全部録ってたけど、最初はインストゥルメンタルのギターだけでは退屈に感じてね。それで“オーバーダブ無しでやろう”って決めたら面白くなった。苦しいプロセスもあったけど結果的に本当に良いレコードになったと思っている。」

アンディ

「今回はドラムのアイデアから始めるのが面白いかもしれない。ドラムを出発点にすることで、そのレコード全体に独特の方向性が出ると思うんだ。繰り返しを避けたいし、成長や新しい影響が作品に反映されることを期待している。過去とあまり似すぎないように気をつけていて、“これは前の曲に似すぎてる” となる曲は出さないようにしている。」

アンディ

「Jeff Beck のキャリアは本当に尊敬している。彼は同じことを繰り返さず常に進化していた。そういう姿勢は僕にとっての指針の一つだ。それと今回、新しい ATB レコードはバンドとしての力をもっと見せられる作品になると期待しているよ。」

マルセロ(10:26)

「前に聞いたんだけど、あなたは ATB(Andy Timmons Band)の新しいアルバムを作りたいと言っていましたよね。」

アンディ(10:31)

「そうだね。何度か録音を始めては止まり…を繰り返してきた。だけど、本当にワクワクできるものじゃないと進めたくない。いくつかの曲はもう完成していて、次のアルバムに入れることもできる。でも Resolution のときもそうだった――基本のトラックを全部録り終えたのに、“インストギターのアルバムって飽きるな” と感じてしまってね。

そこで“オーバーダブなしでやってみよう”と決めた。それが面白くなって、興奮が戻った。結果的にすごく良いレコードになったと思っている。」

アンディ

「今回のアルバムでは、まずドラムのアイデアを出発点にしてみようという気持ちがある。ドラムのグルーヴがアルバム全体の方向性を決めるかもしれない。僕は同じことを繰り返したくない、慎重に避けている。

(似ている曲を書くと)『これは以前の曲とあまりに似ているから出せないな』という曲もたくさんある。

ここで Jeff Beck を例に出すけど、彼は同じことをやらないアーティストの最たるものだ。ほとんど曲を書かないにもかかわらず、常に新しい領域に進んだ。僕は彼のキャリアを本当に尊敬しているし、彼の姿勢からは多くを学んだ。模倣するわけじゃないけど、“進化する” という精神は見習いたい。」

アンディ

「そして、今回の新しい ATB アルバムはバンドとしての力をもっと出すものになると思っている。

“僕が曲を持ってきて、それをバンドがうまく録る” というのではなく、バンド自体が光るレコードにしたい。

Resolution と同じレベルの特別なアルバムになるといいな。」

マルセロ

「アルバムには色々なタイプの曲があるよね。“Something Good's Gonna Come” とか。」

アンディ(13:34)

「そう、“Something Good’s Gonna Come”。あれはアルバムの中で完全に別の雰囲気を持っている曲だよね。ボーカル曲だし、実は前から持っていた曲なんだ。曲のアイデアも歌詞もほとんどあった。でもどう完成させるべきか決めかねていた。

実は Mitch Marine(前ドラマー)と Rob Absherian(現ドラマー)それぞれで録ったバージョンがあるくらいなんだ。でも完成のタイミングが来なかった。」

アンディ

「それが動き出したのは、別のアーティスト John Christopher Davis と仕事をしていたとき。彼はテキサス州 McKinney にいる歌手・ソングライターで、Tom Petty & the Heartbreakers の元ドラマー Stan Lynch とも組んでいる人なんだ。Stan は Don Henley と共作するなど、すごく成功しているソングライターでもある。

“この曲は John に合うかもしれない” と思って、Stan と一緒に歌詞を完成させ、John 用のバージョンを制作した。とても良い仕上がりになった。

でも同時に、曲のテーマがアルバム全体のメッセージを象徴していると気づいたんだ。

どんなに暗くても、希望はある。良いことは必ずやってくる。

それが “Something Good’s Gonna Come” の本質だ。」

マルセロ(14:54)

「最近あなたが投稿した写真に、机とパソコンが写っていました。朝、そこから始めるんですよね? コーヒー飲んで、練習して。」

アンディ(15:00)

「毎日そうしているよ。」

マルセロ

「何を練習しているんですか?あなたのレベルでも練習が必要なんですか?」

アンディ

「もちろん必要だよ、Marcelo!頭の中ではやりたいことがたくさんある。でも毎日、世界最高のギタリストを見てしまうんだ。Robben Ford だったり、Allan Holdsworth だったり。僕の友人の多くが世界最高レベルのギタリストなんだよ。だから常に謙虚になる。

誰であっても、どのレベルにいても “もっと学ぶことがある” と思っているはず。Robben は減七(ディミニッシュ)の語彙がすごく豊富でね。僕はその音がまだ自然に指に馴染んでいない部分があるから、今練習している。」

(ギターでフレーズを弾く)

アンディ

「昨日、John Scofield のフレーズを学んだんだ。」

マルセロ

「ミスしてもかっこいい。」

アンディ

「だろ? だから繰り返し練習する。昨日覚えたとしても、2日後には忘れる可能性がある。練習を重ねて、“自然に指から出てくる状態” にする必要があるんだ。そうでないと、ソロの途中で突然“あのディミニッシュのリック弾こう”なんて考えてしまう。それではダメなんだよ。」

アンディ

「最近は Oscar Peterson や Charlie Parker のフレーズも練習している。F のブルースでね。」

(ギター演奏)

マルセロ(17:49)

「いいね。」

アンディ(17:50)

「これは Charlie Parker のリックだよ。

こんなインターバル(音程の跳躍)を弾いたことがなかったんだ。」

(ギターを弾きながら説明)

アンディ

「キーは F で、D に下りて6thコードへ行く。これは 3rd、5th、7th で… そしてこの増音程(augmented)が…」

マルセロ(18:28)

「最高。」

アンディ(18:30)

「彼の代表的なフレーズのひとつなんだ。

最近、改めて Charlie Parker を聴き直しているんだ。ツアーに出ると、特定のアルバムに取り憑かれたように聴くんだけど、この前のイタリアツアーでは Chet Baker Sings Again を毎日聴いていた。ものすごく美しいメロディがあってね。

あと、Oscar Peterson や Charlie Parker もよく聴いている。20代半ば、マイアミにいた頃にも Parker をよく聴いていたけど、今になって彼のフレージングが自分のプレイにどれだけ影響しているか気づいたんだ。

ロックギタリストとして弾いていても、普通は誰も Charlie Parker の影響なんて気付かない。でも唯一、気づいた人がいた。Shawn Lane(ショーン・レーン) だった。」

アンディ

「1993年に彼とクリニックツアーをしたんだけど、サウンドチェックの時に Parker のフレーズを弾いたら、Shawn が

『君、Charlie Parker のフレーズ弾いてるだろ』

って言ってきたんだ。誰もそんなこと言わないのに、彼だけが気づいた。

Shawn の音楽知識は本当に桁外れだった。僕が出会った中でも、あれほど幅広い音楽知識を持っていた人はほぼいない。クラシックからジャズ、ポップまで、全てに深く精通していた。

僕たちはよく音楽について話した。例えば、George Harrison のスライドギターの話になったり(Badfinger の “Day After Day” に出てくるフレーズ)、Beatles の “Good Morning” から “Sgt. Pepper Reprise” に繋がるところで、鶏の鳴き声がギターに変わる瞬間 の話をしたりね。

Shawn は本当に天才だった。」

アンディ(20:46)

「当時の僕はすでにロックギターとしては安定していたけど、Lukather(スティーヴ・ルカサー)や Mike Stern を聴くようになって、そこから Robben Ford に繋がり、さらには Pat Metheny にも行き着いた。

僕のギターの先生は Joe Pass や Barney Kessel を紹介してくれた。でもホーンプレイヤー(※管楽器)のアプローチに触れると、別次元だった。Charlie Parker や Cannonball Adderley のような、ブルージーでありながら、ものすごくスウィングするクロマチックなビバップフレーズ。

それはすべて音楽であって、ジャンルの垣根なんてない。」

アンディ

「“Electric Gypsy” の最初のフレーズにも、8つものダイナミクスの変化がある。それを YouTube でたくさんの人が弾いているのを見て、『ああ、この曲にそんなに細かい表現があったのか』と再認識したよ。

僕らが好きなプレイヤー――

Larry Carlton、Robben Ford、Pat Metheny――

彼らはみんな、音のダイナミクスを細かくコントロールできる。

たとえば、もし僕がずっと同じトーンで話し続けたら、どんなに速く話してもすぐに退屈になるでしょ?

でも、抑揚や強弱があると、聞く側は引き込まれる。それはギターの演奏でも同じだ。」

マルセロ(22:47)

「あなたには、シグネチャーのペダルがありますよね。オーバードライブや “Halo” のディレイペダル。」

アンディ(22:58)

「そう。どうやってああいうエフェクトをデザインするかというと――まず、頭の中に明確な音のイメージがあることが重要なんだ。」

アンディ(22:58)

「どうやってああいう(シグネチャー)エフェクトをデザインするかというと――まず、頭の中に“明確な音のイメージ”があることが大切なんだ。

“HALO ペダル”を例にするよ。これは本当にわかりやすい。

僕が最初に強く惹かれた音楽的記憶は、The Beatles の『I Saw Her Standing There』のギターソロなんだ。『I Want to Hold Your Hand』の B 面に入っていたバージョンで、エコーじゃなくて**実際の部屋の反響(chamber reverb)**を使って録音されたものなんだ。

倉庫のような石造りの部屋にスピーカーを置いて、反対側にマイクを置いて音を拾っていた。

──シャワールームで歌うような、音が跳ね返ってくる感じ。

その“濡れたような響き”がずっと好きだった。」

アンディ

「そして、その後人生を通して惹かれ続けたのが Steve Lukather の『Hold The Line』のギターソロ。あれにもたくさんテープディレイが使われている。

それからテープエコーが自分の中で重要な存在になった。

マイアミ時代のリグはこうだった:

・Tom Scholz Rockman

・Ibanez のラックディレイ(80-202)

・Music Man 1×15 アンプ

原始的なセットアップだったけど、すごく良い音だった。

その後、ラック機材を使うようになり、Danger Danger の頃は Rocktron や Peavey の Intellifex を使っていた。」

アンディ

「ただ、“Resolution” を作る頃には Maestro EP3 のテープエコーに夢中になっていた。

Chandler の初期デジタルディレイにもモジュレーション機能があって、テープが少し狂っているような音を再現できた。

その“少しピッチが揺れる感じ”が最高だったんだ。

でもライブでは扱いが大変だったから Deluxe Memory Man に切り替えた。これもテープみたいなモジュレーションができる。

そのディレイの響きがまるで“光輪(Halo)”のように聞こえたんだ。」

アンディ

「その後 Strymon Timeline が出て、Dual Echo(2つのディレイを直列で鳴らす機能)があったので、数日かけて Memory Man の音を再現しようといじった。

かなり近づいたけど 『90%』 って感じだった。

Timeline はとても良いし、信頼性もある。でも機能が多すぎた。

僕が欲しかったのは“その 1 つの音”だけだったんだ。」

アンディ

「ある NAMM ショーで、GigRig の Daniel Steinhardt に相談した。

『この音が頭の中にあるんだけど、誰に頼めば実現できる?』

彼は即答した。

『Robert Keeley に行け。』」

アンディ

「Daniel が Robert Keeley のところへ連れて行ってくれて、僕はアイデアを説明したんだ。

Robert は“そのアイデアは素晴らしい!”と言ってくれた。

2019 年のことだ。

その後パンデミックもあって時間がかかったが、ようやく同じ部屋で作業できた。

最初は Keeley にあった既存の “Echos” というディレイを改造しようと思っていたけど、

“いや、これはもっとゼロから作り直す必要がある”

とすぐに気づいた。」

アンディ

「僕は自分のヴィンテージ機材を全部持っていって、

“この低音をもっと柔らかく、

ここはもっと空気感、

いや違う、今度は低音が濁る…”

みたいに、何度も何度も調整した。

Keeley の工房(オクラホマ)と僕のスタジオ(テキサス)は車で 3 時間。

実際に同じ部屋で音を聞きながら作業した。

改良 → 別の部分が崩れる → また調整の繰り返し。

1年半かかった。」

アンディ

「ビジネス目的じゃない。

『自分が必要だから作った』ただそれだけなんだ。

『自分の頭の中にある音を現実にしたい』

そのために最高の人を探し、実現してくれた。」

アンディ(29:15)

「61歳になる今も、僕は自分がどれだけ恵まれているか理解している。

でも“運がよかっただけ”じゃない。

『チャンスが来たときに準備ができていた』

それがすべてだ。」

アンディ(29:15〜)

「昔よくバンド仲間にこう言っていたんだ。

“お前がどれだけ上手いかなんて関係ない。

同じ部屋にいることが重要なんだ。”

つまり、チャンスが来たときに、そこにいることが大事なんだ。

僕はただ、自分がやっていることが好きだった。

もしギターで生活できなかったら、きっとどこかの**楽器店(Guitar Center)**で働きながら、夜はギターを弾いていたと思う。

“音楽が生活のすべて”なんだよ。」

アンディ

「SIGNATURE ペダルのプロセスの話に戻ると――

それは1つの音への執着だ。

“この音がほしい”

“こうじゃない、まだ違う”

“これだ!……あ、別の部分が壊れた”

そんなことを何百回も繰り返すんだ。

Robert(Keeley)は僕と同じくらい、いや、それ以上に完璧主義者だった。

『いまの修正は間違いだったな。やり直そう』

って、彼が言うこともあったんだ。」

アンディ

「Halo が完成した日、Robert は泣いていたよ。

僕も少し泣いた。

“これでやっと、俺たちが追いかけていた音が現実になった”

って。」

マルセロ(聞き手)

「その“執着のプロセス”が素晴らしいですね。

あなたのシグネチャー製品には、

“ただ名前が載っているだけじゃない”

っていうのが伝わります。」

アンディ

「そうなんだよ。

他の誰かに作ってもらったものに、

自分の名前を貼りたいなんて絶対に思わない。

本当に必要な音なら、自分で関わる。

そうじゃないなら、いっそシグネチャーなんていらない。」

マルセロ

「ファンが『この音、まさに Landau(もしくは Henderson)の音だ!』って言う理由がよくわかります。」

アンディ

「ありがとう。

そしてね、僕は73歳になってもギターを弾いていると思う。

音楽は――

僕にとって“仕事”じゃなく

生きる理由なんだ。」

アンディ(32:48〜)

「僕は今でも練習しているよ。

毎日、ギターを触っている。

でも“ただ弾く”んじゃなくて、

自分が今できないことを探して、できるようにする練習だ。

『快適な場所にとどまるな。

不快なところにこそ成長がある。』」

アンディ

「若い頃、僕には“明確な目標”があった。

『ランドウのように弾きたい。ルカサーのように弾きたい。』

彼らのフレーズを全部コピーした。

耳コピして、録音して、何度も何度も弾き直した。

でもある日、こう気づいたんだ。

“誰かのコピーをしているだけでは、永遠に追いつけない”

だから、自分の声を探すことにした。」

アンディ

「最近の若いギタリストを見ると、

テクニックが信じられないほど上手い。

YouTube や Instagram を見ると驚くよ。

“こんな若さでこんなに弾けるのか!?”ってね。

でも、テクニックだけじゃない。

音楽で“何を伝えたいか”

そこが一番重要なんだ。」

マルセロ(聞き手)

「あなたの音には“意図”がありますよね。」

アンディ

「その通り。

僕は常にこう考えている。

『この音は、曲に必要か?

それとも、ただ見せびらかしたいだけか?』

時間をかけて辿り着いた結論は──

『少ないほうが、伝わることが多い』 ということだ。」

アンディ(36:30 頃)

「たとえテクニックが必要な場面でも、

“ちゃんと意味があるなら使っていい”

でも意味がなければ、

“音の無駄遣い” だ。」

アンディ(36:30〜)

「僕は、音を作るときに必ずこう考える。

“この音は、曲に貢献しているか?”

ペダルを10個もONにする必要はない。

必要なのは “正しいたった1つの音” だけだ。

ギタリストはよく、いろんな機材を積み上げたがるけど、

それは往々にして逆効果になる。」

アンディ

「例えば、Halo のようなペダルでも

“ただ鳴らすだけ”ではダメなんだ。

どこに置くか、何のために使うか、が重要。

“ああ、これでサウンドの問題全部解決だ!”

──なんてことはない。

ペダルは答えじゃない。

道具なんだ。」

マルセロ(聞き手)

「あなたは最終的に、

“音を足すより削る”方向に向かいましたよね。」

アンディ

「そうだね。

若い頃は、音を足しまくっていた。

もっとハーモニーを、もっと音数を、もっと速く、と。

でも、経験を積むほどこうなった。

“本当に必要な部分だけを残す”

それが 成熟した音 なんだ。」

アンディ(38:50〜)

「それにね、

ギターソロというのは 話をする のと同じなんだ。

無駄にしゃべり続ける人の話は、

誰の心にも残らない。

でも、短い言葉で核心を突く人の言葉は刺さる。

音楽も同じだよ。」

マルセロ

「“音の間(ま)”を大切にしているんですね。」

アンディ(39:55)

「その通り。

『間』は音と同じくらい重要なんだ。

沈黙こそが、

音を“意味のあるもの”にする。」

アンディ(39:55〜)

「僕は “完璧” である必要はない と思ってる。

むしろ、少し不完全なほうがいい。

なぜかって?

そこに “人間味” が生まれるからだ。」

アンディ

「コンピューターのように完璧に弾くことはできる。

何度も録り直せば、すべてを整えることもできる。

でも、それでは “あなた自身” が消えてしまう。

ミスも、揺れも、ノイズも──

それはあなたの “指紋” なんだ。」

マルセロ(聞き手)

「最近のプレイヤーは DAW で完璧に編集できますからね。」

アンディ

「そう、だからこそ自分で “決める” 必要がある。

『何を残して、何を削るか。』

それこそがアーティストの判断なんだ。

僕は、完璧じゃない音が好きだ。

そこに “感情” を感じるから。」

アンディ(41:30〜)

「ライブでプレイしていて、

予想外のミスをすることがある。

でも、その瞬間から

新しいフレーズに繋がることもある。

音楽とは “事故” みたいなものだ。

計算し尽くすより、

流れに身を任せたほうがいい。」

マルセロ

「つまり、個性は完璧の外側にあるということですね。」

アンディ(43:20)

「その通り。

テクニックは “入り口” であって、

ゴールではない。

ゴールは “自分の声を見つけること”。」

アンディ(43:20〜)

「ギターを弾いていると、

いまだに 『新しい発見』 がある。

これは毎日のように起きるんだ。

『あ、こういうアプローチがあったのか!』

『この和音、こういう響き方をするのか!』

その瞬間がある限り、

僕はギターを弾き続けると思う。」

アンディ

「ギターをやめられない理由はシンプルで、

“まだ成長できる” と思えるから。

自分は完成した、と思ったら終わりだ。」

マルセロ(聞き手)

「“終わりがないからこそ続けられる”という感じですか?」

アンディ(45:00〜)

「そう。

ギターは 生涯学習 だよ。

ある日突然、

長年理解できなかったことが ふっと繋がる。

『ああ、そういうことか!』

この “繋がる瞬間” があるから続けられるんだよ。」

アンディ(46:05)

「もし僕が 95歳になっても、

ギターの上に僕の手がある限り、

『もっと良くなれる』

そう信じていると思う。」

アンディ(46:05〜)

「曲作りについてよくこう聞かれるんだ。

“どうやってメロディを思いつくの?”

僕の答えはいつも同じ。

『感じるまで待つ』

無理に作ろうとしない。

机に向かって“さあ書くぞ!”って構えるんじゃなく、

ただギターを弾いて、

自分の気持ちが “音になって出てくる瞬間” を待つんだ。」

アンディ

「例えば、こういう経験はない?

ただ弾いているだけなのに、

突然、心のどこかが**“カチッとハマる”**瞬間がある。

『あ、このメロディだ。』

言葉にできないけど、

体が勝手に教えてくれる感じ。

僕はその瞬間を信じている。」

マルセロ(聞き手)

「つまり、感情が “先”で、理論やテクニックは “後” なんですね。」

アンディ(47:50〜)

「そう、理論やテクニックは

感情を運ぶための “器” にすぎない。

理論から始めると、

どこか “計算した音” になってしまう。

でも、感情から始めた音には

理由がある。」

アンディ

「僕の理想のプレイはこうだ。

『音を聞いた瞬間に、感情が動く』

“あのフレーズは難しい”

ではなく、

『あの一音で泣ける』

それが正しい音。」

アンディ(49:40)

「音楽は説明するものじゃない。

“感じるものだ。”」

アンディ(49:40〜)

「若いギタリストにアドバイスがあるとしたら──

『自分の好きな音に、潔くなること』

周りがどう言うかなんて気にしなくていい。

『もっと速く弾け』

『難しいことをやれ』

そんな声に振り回されなくていい。」

アンディ(50:10〜)

「僕が若い頃は、

“速く、難しく” が正義

だと思っていた。

理解できないほど速いプレイを聴いて、

“なんてすごいんだ、あんな風になりたい!”

って思ってた。」

アンディ

「でも、歳を重ねるにつれて分かった。

“どれだけ弾けるか” は、

感動とは別の話だ。

観客が覚えているのは テクニックじゃない。

その時、何を感じたか。

それだけなんだ。」

マルセロ(聞き手)

「それは、若いプレイヤーが忘れがちな点ですね。」

アンディ(51:40〜)

「僕はこう信じている。

『ギターは競争じゃない。対話だ。』

100万回の高速フレーズより、

心に刺さる一音 が勝つ。」

アンディ(52:30〜53:10)

「だから、自分にこう問いかけてほしい。

『この音は、俺そのものか?』

それが答えだ。」

アンディ(53:10〜)

「僕にとってギターは “趣味” じゃない。

“生きる理由” に近いんだ。

ギターを弾くと、

世界のすべてが一度静かになって、

気持ちがまっすぐになる。

ギターは、僕が本当の自分に戻れる場所なんだ。」

アンディ(54:00〜)

「この歳になっても、まだこう思う。

『もっと良くなりたい』

それがある限り、僕は弾き続ける。」

マルセロ(聞き手)

「多くの人に影響を与えてきましたが、

自身のギター人生に悔いはありませんか?」

アンディ(54:40〜)

「ない。ひとつも。

もし人生がもう一度やり直せても、

僕はまたギターを選ぶ。

ギターに出会えたことが、人生最大の幸運だ。」

アンディ(55:15〜ラスト)

「音楽は “音” そのものじゃない。

音が生まれた “その瞬間の感情” が、音楽なんだ。

それを感じてくれる人がいるなら、

僕はまだギターを弾き続ける。」

「ありがとう。

そして、まだ終わりじゃない。」

✅ END

コメント